存储知识小讲堂,开课!

市面上的存储

看起来大都一个样?

方正的外形、N块组成在一起的磁盘

难道存储就是大号的硬盘?

NO NO NO~

虽然存储也用来存放数据

但内部的玄机却大有不同

买存储前,这些关键知识你造吗?

存储知识小讲堂,开课啦!

在本系列视频中

我们将会回答

有关存储系统的11个关键问题

包括存储架构、数据保护

NVMe、复制、重删等

每部视频2分钟

随时随地都可打开学习

并且由戴尔科技员工亲自配音~

快看下方视频学习吧

存储架构知识小科普

什么是存储控制器

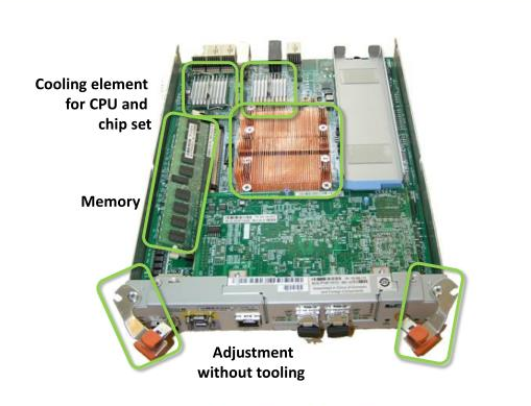

存储控制器是控制存储阵列的设备,主要包括三种类型的组件:"CPU"、"缓存存储器"和"与网络和存储设备的连接接口"。

存储控制器将多个存储设备中的存储区域整合起来,作为一个存储区域提供给服务器。当收到来自服务器的写入数据的请求时,存储控制器将确定数据落到哪个存储设备,并将数据存储在所选设备中。

当收到来自服务器的读取某些数据的请求时,存储控制器找到相关数据的存储位置,从存储设备中读取数据,并将其传输到服务器。高效、稳定地完成这些处理任务是存储控制器的作用。

除了读写数据外,存储控制器还执行处理任务,实现各种增值功能包括RAID、卷管理(volume management)、Provisioning、快照(snapshot)、克隆(clone)、复制(replication)等。

▲存储控制器一览

存储控制器的几种主要模式

如前面的视频所述,最早的存储只有单个控制器,如果它坏了,那么整个业务都会因此停顿。因此,至少两个控制器非常有必要。现如今的存储已大多是双控制器了,但即使是这样,依然有很多不同,挑选存储产品时可要擦亮眼睛了。下面就来介绍几种主要的双控模式。

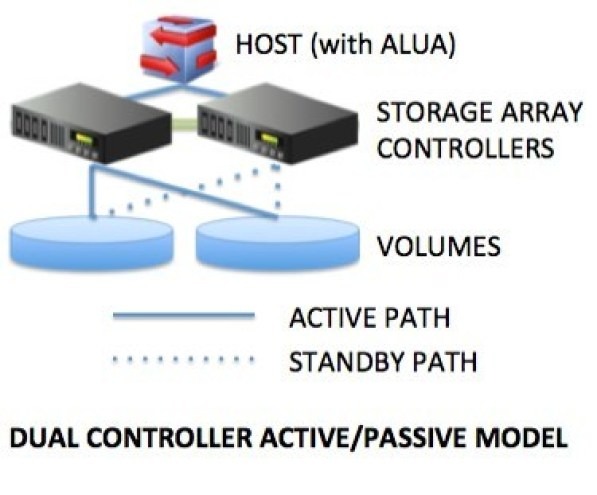

? 双控制器,主动/被动模式(Active/Passive)

正常运行时,两个控制器中的一个处理所有的I/O处理和数据服务管理(主动),而第二个控制器则随时待命(被动),准备在发生故障时接管。后来有一些改进允许在被动控制器的主机端口上接收和传输I/O,但控制器本身不进行I/O或数据服务处理。

相反,它只是通过内部连接将I/O传递给主动控制器,主动控制器负责所有数据服务(如重复数据删除、快照、RAID等)以及对底层闪存介质的所有读/写处理。这就需要使用ALUA(非对称逻辑单元访问)来定义到主动控制器的首选路径和到被动控制器的非首选路径。

主/被架构是上世纪80年代发展起来的原始HA机制。这种模式在当今已经被淘汰了,用户在选择存储时应避免选择这种架构,特别是对有些厂商来说,这种HA架构实现起来更简单,有助于实现产品快速上市。主/备架构最大的劣势是,主动控制器很快就会成为性能瓶颈,而被动控制器则处于闲置状态,性能完全浪费。

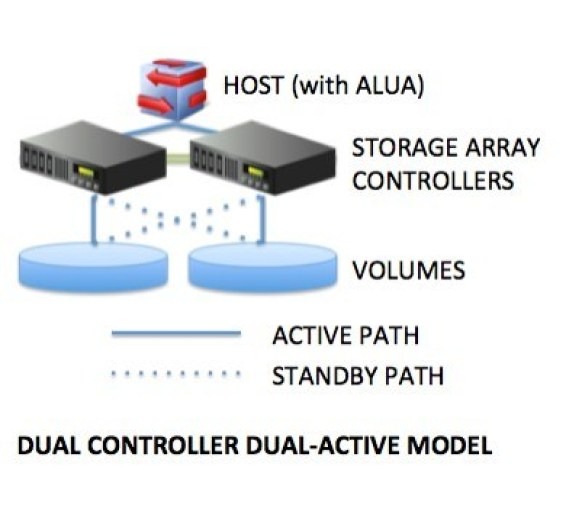

? 双控制器、双主动模式(Daul Active)

这种设计是对主动/被动模式的改进,使用两个控制器来执行全部的数据活动。其特点是,每个控制器都是卷的子集的主节点,并在发生故障时,随时准备接管伙伴的卷。这比完全的主动/主动架构(任何卷在任何控制器的任何端口上都可以访问,并且没有路径或性能偏好)更容易实现。

但其缺点是,任何给定的卷仍然受限于单个控制器的资源,一旦发生故障,阵列的性能可能会减半。另一个问题是,管理员必须关注每个控制器上的工作负载,并手动分配卷以保持平衡。

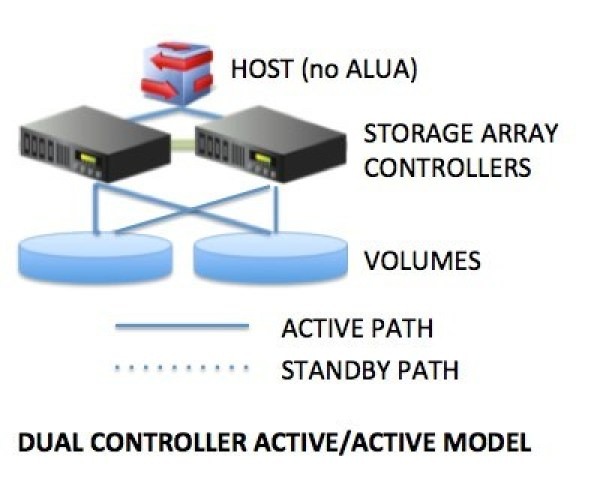

? 双控制器,主动/主动模式(Active-Active)

这是当前最流行的双控制器架构形式,两个控制器在数据服务和I/O处理中都是主动的,没有给控制器分配卷,任何主机都可以通过任何控制器上的任何端口访问任何卷,而不会有路径或性能上的损失。

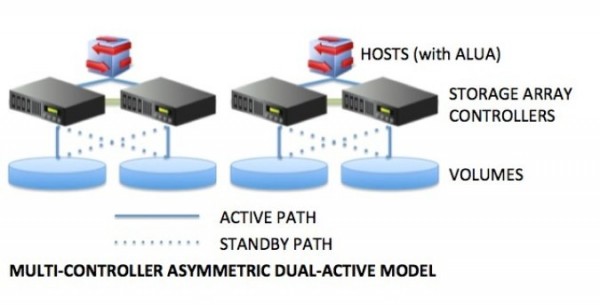

? 多控制器、非对称双主动模式(Asymmetric Dual-Active)

这种模式类似于双主动模式,不同之处在于,现在可以有两个以上的控制器。卷仍然由某个控制器拥有,仍然有路径和性能偏好。这种架构的优势是聚合规模--在单点管理下获得更高水平的总容量和性能。然而,任何特定的卷仍然受限于拥有它的控制器的性能。

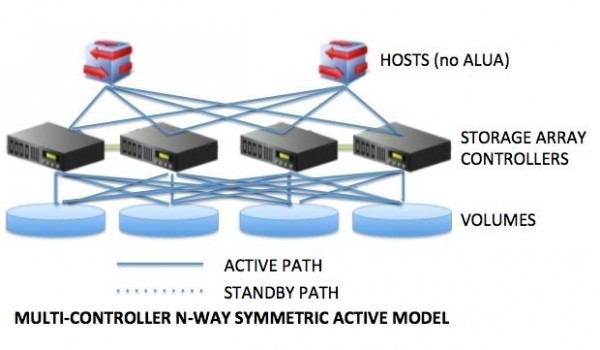

? 多控制器,N路对称主动模式(N-way Symmetric Active)

在这种模式下,存储阵列可扩展到N个控制器。正常运行期间,所有控制器都积极地服务于I/O和处理数据服务,并均匀地分担工作负载。如果其中一个控制器发生故障,其余的控制器将继续为所有的I/O服务。

在故障期间,N-1个控制器依然为客户请求提供服务。系统性能随着控制器的增加而线性扩展,反之亦然。例如失去4个控制器中的1个会造成最大25%的资源损失。

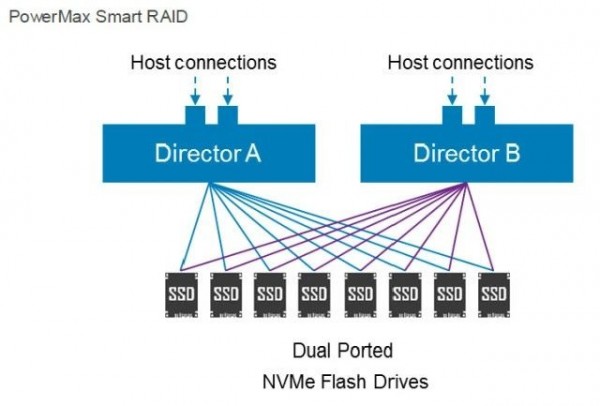

代表产品:PowerMax

戴尔易安信高端存储PowerMax采用的就是N路对称主动模式,也就是Smart RAID,其可允许多组控制器同时存取同一个SSD,构成跨控制器的主动-主动 RAID群组共享,更有利于主机端多路径负载平衡,即使一个控制器故障,所带来的影响也更小。

第一课到此结束

欢迎保持关注

相关内容推荐:戴尔SCv2000:入门级存储价值新说

来源:戴尔易安信解决方案

好文章,需要你的鼓励

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

AI颠覆预计将在2026年持续,推动企业适应不断演进的技术并扩大规模。国际奥委会、Moderna和Sportradar的领导者在纽约路透社峰会上分享了他们的AI策略。讨论焦点包括自建AI与购买第三方资源的选择,AI在内部流程优化和外部产品开发中的应用,以及小型模型在日常应用中的潜力。专家建议,企业应将AI建设融入企业文化,以创新而非成本节约为驱动力。

字节跳动发布GAR:让AI能像人类一样精准理解图像任何区域的突破性技术

字节跳动等机构联合发布GAR技术,让AI能同时理解图像的全局和局部信息,实现对多个区域间复杂关系的准确分析。该技术通过RoI对齐特征重放方法,在保持全局视野的同时提取精确细节,在多项测试中表现出色,甚至在某些指标上超越了体积更大的模型,为AI视觉理解能力带来重要突破。

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Spotify在新西兰测试推出AI提示播放列表功能,用户可通过文字描述需求让AI根据指令和听歌历史生成个性化播放列表。该功能允许用户设置定期刷新,相当于创建可控制算法的每周发现播放列表。这是Spotify赋予用户更多控制权努力的一部分,此前其AI DJ功能也增加了语音提示选项,反映了各平台让用户更好控制算法推荐的趋势。

Inclusion AI推出万亿参数思维模型Ring-1T:首个开源的超大规模推理引擎如何重塑AI思考边界

Inclusion AI团队推出首个开源万亿参数思维模型Ring-1T,通过IcePop、C3PO++和ASystem三项核心技术突破,解决了超大规模强化学习训练的稳定性和效率难题。该模型在AIME-2025获得93.4分,IMO-2025达到银牌水平,CodeForces获得2088分,展现出卓越的数学推理和编程能力,为AI推理能力发展树立了新的里程碑。

为全天候绿电而生,海辰储能发布全球首个原生8小时长时储能解决方案

为AI+而生,海辰储能发布全球首款锂钠协同AIDC全时长储能解决方案

长时储能开启智慧未来:海辰储能生态日全球首发三大新品

Arm 借助融合型 AI 数据中心,重塑计算格局

奥运级别的努力:首席信息官为2026年AI颠覆做准备

Spotify推出AI播放列表功能让用户掌控推荐算法

Adobe押注生成式AI获得回报,年度营收创历史新高

OpenAI与迪士尼达成十亿美元合作协议,米老鼠和漫威角色进入Sora

甲骨文150亿美元数据中心投资导致股价下跌

Spoor鸟类监测AI软件需求飞速增长

制药行业AI数据质量危机:垃圾进垃圾出的隐患

Harness获得2.4亿美元融资,估值达55亿美元,专注自动化AI编码后的开发流程