戴尔科技 戴尔Latitude 7000系列 让发热不再成为困扰

这年头干什么都讲究“对症下药”

笔记本电脑“发烧”了

散热垫架起?小风扇吹起?

但是治标不治本!

远离高温,拒绝上火

今天小编就带大家看看

如何从根儿上解决散热问题

随着笔记本电脑更新迭代迅速,大家对于笔记本电脑的需求也在增加,既要便携又要高性能、多功能还要轻薄;同时随着电子元件集成度愈来愈高,性能愈来愈强,大量的耗电元器件就会在紧凑空间中,积聚更多热量引发高温。

众所周知,高温是一切电子设备主要杀手之一,笔记本电脑也不例外,热量不能够及时导出,或者导出方向不正确都会极大降低笔记本电脑的用户体验,轻则程序卡顿、系统宕机、键盘烫手、D面烤腿,重则硬件不可逆损坏甚至起火爆燃BBQ。

Q

如何将热量及时以及正确的导出?戴尔似乎给出了不错的解决方案,具体是个啥?

气凝胶

气凝胶最早是由美国科学工作者S.Kistler在1931年制得的一种低密度、高孔隙率的纳米多孔材料,早在1993年美国宇航局NASA就将气凝胶应用到航空航天领域。

气凝胶中80%以上都是空气,因此具有很好的隔热效果,一寸厚的气凝胶相当20-30块普通玻璃的隔热功能,是目前公认热导率最低的固态材料,也是目前最轻的固体;其优异的理化性能打破了十余项吉尼斯世界纪录,被誉为改变21世纪的十大材料之一。它有很多美誉,比如“蓝烟”、“冻结的烟”、“终极保温绝热材料”、“超级海绵”等,这些都是其绝佳性能的体现,由于它的特殊性能被应用到了很多领域。

当然这样子的原始态气凝胶是无法直接用于笔记本电脑制造领域的,必须要经过进一步的高科技加工处理。

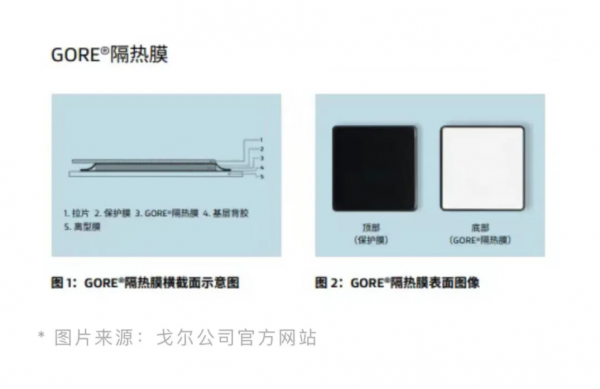

而戴尔所应用的就是被称为GORE™隔热膜的新技术,它由戈尔公司(W.L. Gore& Associates)开发研制,是ePTFE膜与二氧化硅气凝胶技术相结合打造的材料。GORE™隔热膜隔热膜一直被用于高科技科学和极端工程环境中,例如NASA火星漫游者号中的绝缘层以及星辰探测器中的超高速粒子捕获器。

简单点说GORE™隔热膜的作用:不让笔记本电脑内部功耗较高的元件所发出的热量去它不该去的地方,比如说对温度敏感的锂电池,与用户身体接触最多的键盘、D面等位置。

石墨烯

石墨烯被是从天然石墨材料中剥离出来单纯由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,这一材料的提取和发现,也让英国的两位物理学家荣获了2010年诺贝尔物理学奖。石墨烯被认为是目前已知最薄、最坚硬、柔韧性最好、重量最轻的纳米材料。

石墨烯拥有高导热性、导电奇快、阻隔性高、超薄性能、磁性极强、强度甚高、高热稳定、完全透明等特点。简单来说,比钻石还硬、比银的电阻还低,拥有最高的导电速度和导热系数,并且几乎是完全透明的状态,跟纸一样柔。这性能,确实有点无敌了。

戴尔利用石墨烯高导热材料的特性,将其作为导热填料应用于热界面材料中,不仅有效提升了导热率,而且充分利用石墨烯具有水平导热率比垂直导热率高的特性,使得热量可以更有效的向我们所需要的方向传导,通俗来讲就是导热快导向准。

对于商用笔记本这种小体积高性能结构,高效的工作时刻,决不能有“多余”热量形成屏障,阻碍笔记本满载工作状态下的性能和使用舒适性。

戴尔Latitude 7000系列应用航天科技中的GORE™隔热膜,石墨烯材质对散热更有把控。同时配合双风扇、双散热管构成的定向导热系统,以及戴尔智能调优软件的自适应散热功能更出色的引流了使用时所产生的热量,让机器高负荷运转也能保持时刻冷静与性能的稳定释放。

高科技材料与智能软件相结合,戴尔Latitude 7000系列针对散热的一系列改良——让高端商务人士享受更稳定更安静清凉的用户体验。

来源:戴尔

好文章,需要你的鼓励

ServiceNow或以超10亿美元收购网络安全初创公司Veza

据报道,ServiceNow正与身份管理平台初创公司Veza进行深度收购谈判,交易金额可能超过10亿美元。Veza的平台帮助企业保护员工工作账户安全,识别未使用账户和权限过度的账户,还能检测违反职责分离政策的账户。该平台还可管理机器身份和应用程序集成。此次收购将补强ServiceNow在用户账户和机器身份管理方面的功能短板。

UC伯克利大学发布革命性AI预算验证法:同样成本下数学解题准确率提升15.3%

加州大学伯克利分校等机构研究团队发布突破性AI验证技术,在相同计算预算下让数学解题准确率提升15.3%。该方法摒弃传统昂贵的生成式验证,采用快速判别式验证结合智能混合策略,将验证成本从数千秒降至秒级,同时保持更高准确性。研究证明在资源受限的现实场景中,简单高效的方法往往优于复杂昂贵的方案,为AI系统的实用化部署提供了重要参考。

谷歌云推出“PanyaThAI“计划加速泰国AI应用

谷歌云发布PanyaThAI数字化转型计划,旨在帮助泰国企业部署企业级AI智能体应用。该计划首批支持15家机构,包括朱拉隆功大学、泰国证券交易所等。研究显示AI到2030年可为泰国经济贡献7300亿泰铢。计划提供全栈AI基础设施、咨询服务和员工培训,合作伙伴将培训300名本地专家。已有企业展示成果,如SE-Education通过AI语义搜索将转化率从12%提升至27%。

香港中文大学突破:让AI像真正的工程师一样设计机器

香港中文大学研究团队开发了BesiegeField环境,让AI学习像工程师一样设计机器。通过汽车和投石机设计测试,发现Gemini 2.5 Pro等先进AI能创建功能性机器,但在精确空间推理方面仍有局限。研究探索了多智能体工作流程和强化学习方法来提升AI设计能力,为未来自动化机器设计系统奠定了基础。

ServiceNow或以超10亿美元收购网络安全初创公司Veza

谷歌云推出"PanyaThAI"计划加速泰国AI应用

英国产学合作推进光纤射频通信技术商业化进程

阿里巴巴推出可换电池设计的Quark AI智能眼镜

CIO影响力提升的关键:构建内部联盟

跨越AI落地鸿沟:数据体系才是“AI-Ready”的决定性变量

高带宽闪存面临工程难题,商业化还需数年时间

戴尔Q3季度AI服务器收入破纪录,存储业务表现不佳

Mixpanel数据泄露事件波及部分OpenAI API用户账户信息

Procure AI获1300万美元融资,用智能体自动化采购流程

GigaOm评选Vespa.ai为顶级向量数据库

梅赛德斯-AMG Petronas F1车队运用增强现实技术提升测试效率